早稲田桟敷湯(わせださじきゆ)

早稲田大学の学生が掘り当てたところから「早稲田湯」という名前がついた共同浴場です。

ただ、以前は「共同浴場早稲田湯」として親しまれてきたが、建替えの際に「早稲田桟敷湯」という名前に変わりました。

(この桟敷のコンセプトがわからないんですが・・・)

平成10年に早稲田大学石山修武教授の設計、施工熊谷組で総工費1億7325万円で完成。

建物の色は鳴子の硫黄泉の色ということである。

これまたJR鳴子温泉駅と同じようにイメージ付けするのも結構ですが、

そもそも鳴子温泉の特徴は「硫黄泉」では無いし、この早稲田湯の源泉も

硫黄泉ではありません。

デザイン的にはすぐれているのだろうが、私が「温泉共同浴場」に求める「ゆったり&のんびり感」は味わえません。

浴槽の形をわざわざ「台形」にしたり、せっかくの源泉の「湯花」をわざわざ取ってしまうような注ぎ口にしたり、こういう奇をてらう作りは都会の「展示館」にはピッタリかも知れませんが「共同浴場」にはふさわしくないと思います。

冬になると上部の開放部分から入る風がとても寒いため覆いをかけました。

(鳴子の冬は東京より寒いですよ。)

共同浴場で入浴料530円は高いのでは?

さらに貸切露天風呂は別料金で50分1,000円。(貸切露天とは名ばかりで単に屋根のない小さなお風呂です)

早稲田桟敷湯は、平成4年3月に策定された「鳴子地区まち魅力化計画」に基づき「歩きたくなる湯のまちづくり」を目指して計画書が策定されました。

同年、鳴子地区商店街事業協同組合が設立、そして中小企業事業団の出資、及び国の高度化融資を受ける受け皿として(株)鳴子まちづくり会社が設立されて平成9年に早稲田桟敷湯の建設事業を行いました。

これは、鳴子のまちづくり、商店街の商業施設の「核」としての位置づけなのです。

(株)鳴子まちづくり会社は、早稲田桟敷湯の運営が軌道に乗ったところで本来の

「まちづくり」と「商店街活性化」を進めなければならないはずです。

営業開始してから7年が経過し国の高度化融資の借入残高4,000万円も一括返済できる状態になっているはずです。

早稲田桟敷湯の運営が鳴子まちづくり会社の本来の事業目的ではありません。

会社設立の原点は、TMO(Town Management Organization)を進めることです。

そして、TMOの大切なことは箱物整備(早稲田桟敷湯建設)というハード事業にとどまらず商店街活性化と活力を生み出すソフト事業を実施しなければ何もならないということを鳴子まちづくり会社の役員の方々は再認識すべきです。

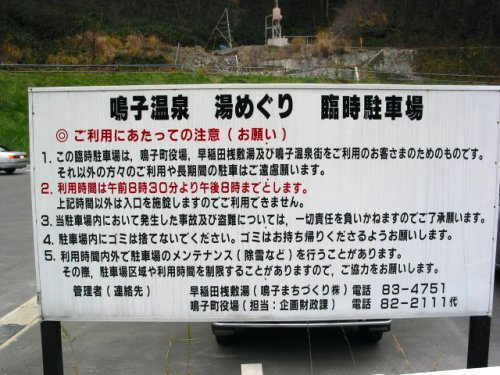

*駐車場も変だと思いますが・・・↓

早稲田桟敷湯の営業時間は、午前7時30分より午後10時となっているのに駐車場は午前8時30分より午後8時となっています。

暗くなって看板に気づかず早稲田桟敷湯に入って戻ってきたら鍵がかかっているという事態になるのではないでしょうか?

早稲田桟敷湯を運営している「鳴子まちづくり会社」の社員が営業を終えてからここに来て施錠すれば良いと思うのですが・・・